2020年5月25日,黄邦钦教授课题组在Progress in Oceanography (IF=4.51)在线发表了题为“Phytoplankton community patterns in the Taiwan Strait match the characteristics of their realized niches”的新成果,阐明了台湾海峡浮游植物在不同时空尺度的分布格局,并进一步揭示影响台湾海峡浮游植物时空演替的因素。

台湾海峡是连接东海和南海的重要通道,受到复杂的海陆相互作用以及密集人类活动的影响,同时季风与流场受海峡“窄管”效应影响,与其他陆架边缘海生态系统相比具有更强的动态性。理解海峡生态系统浮游植物的分布模式及其驱动因素对预测海峡生态系统对人类活动和气候变化的响应及其在未来的发展趋势具有重要意义。但目前对复杂多变的台湾海峡生态系统浮游植物群落组成的时空变化及其影响机制尚不清晰。因此,该研究集成了团队在台湾海峡近15年(2004–2018)25个现场航次数据和1997–2018年水色遥感数据,结合物种分布模型和广义加性模型计算浮游植物的生态位,通过浮游植物的实际性状解释不同季风期间台湾海峡浮游植物群落时空分布格局。

在东北和西南季风时期台湾海峡浮游植物呈不同的分布模式,浮游植物生物量和群落结构变化主要受水团控制。在两个环境差异显著的季风时期,浮游植物在温度、盐度和硝态氮的实际生态位均有助于解释台湾海峡浮游植物对不同物理和生物地球化学过程的响应。硅藻、青绿藻和绿藻具有较宽的温度、盐度和营养盐生态位宽度,主要分布在东北季风时期的沿岸水和西南季风时期的上升流水和冲淡水;聚球藻和定鞭金藻具有相对高温、高盐和中等营养盐浓度的生态位,主要分布在中营养海域;隐藻和甲藻因其低温、低盐和高营养盐生态位,在东北季风期间沿岸水体较活跃;原绿球藻具有高温、高盐、低营养生态位,主要反映黑潮入侵的影响。在人类活动和气候变化的多重压力下,物理和生物地球化学过程引起的环境变化可能是引起未来浮游植物群落变化的直接原因。此外浮游植物的实际生态位性状将有助于预测浮游植物对环境变化的响应。这些研究结果将加深对台湾海峡这一复杂生态系统的基础性和综合性认识。

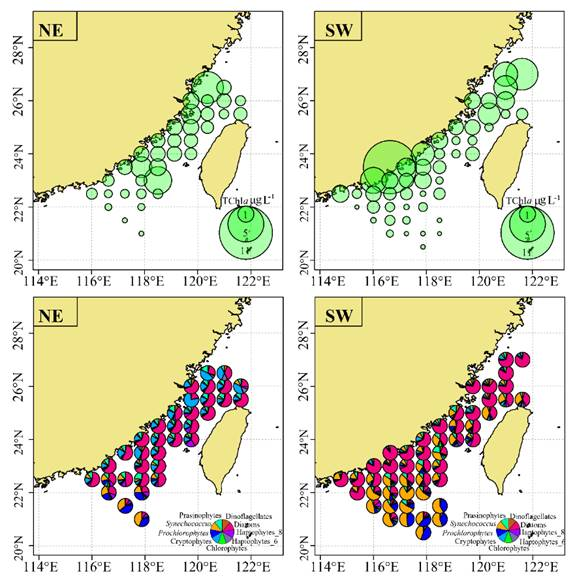

台湾海峡东北(NE)和西南(SW)季风期浮游植物生物量与群落结构

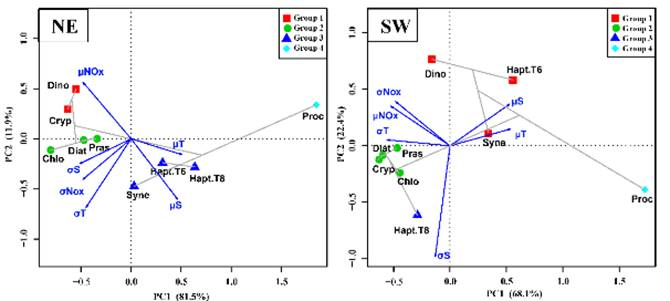

台湾海峡东北(NE)和西南(SW)季风浮游植物与环境参数生态位PCA图

课题组的博士生钟燕平为论文第一作者,黄邦钦教授为通讯作者。该团队主要研究全球变化背景下,边缘海浮游植物群落演变及其生态环境效应。该研究得到了国家自然科学基金-海峡联合基金等(U1805241, 41776146)、国家重点研发计划(2016YFA0601201)、厦门大学校长基金(20720180102)和博新计划(BX20190185)等项目的资助。

Reference:

Yanping Zhong, Xin Liu, Wupeng Xiao, Edward A Laws, Jixin Chen, Lei Wang, Siguang Liu, Fan Zhang, Bangqin Huang, Phytoplankton community patterns in the Taiwan Strait match the characteristics of their realized niches[J]. Progress in Oceanography, 2020: 102366.

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.pocean.2020.102366