我实验室陈能汪课题组以福建省四条入海河流为研究对象,选择城市河段上下游对照断面,2017-2018年期间开展现场观测和室内实验,综合运用同位素示踪技术和分子生物学技术,初步探明台湾海峡西岸城市化(城镇化)对河流氮形态、循环过程、滞留效应及向海通量的影响。

河流是陆地与海洋生态系统的连接通道。全球或区域尺度的流域营养盐向海输送通量已有相当多的模型研究,但极少关注沿海城市发展对河流营养盐源汇关系和近海生态系统的影响。我国沿海城市人口大量聚集,经济快速发展,人为氮污染加剧。由于缺乏生物地球化学测量,目前人们对城市河段营养盐形态特征、浓度水平、转化过程、滞留效应和向海通量的科学认识不足。本研究选择台湾海峡西岸、福建省四条河流,在靠近入海口的城市河段设置上游和下游两个观测断面,在2017-2018年间完成三个水期(丰、平、枯)的野外调查和实验研究。主要发现有:

(1)城市化显著增加河流的氮负荷。基于氮形态特征和同位素信号发现,城市河段有明显的生活污水输入,与城市上游相比,下游氨氮浓度上升,硝氮的N15同位素比值上升。

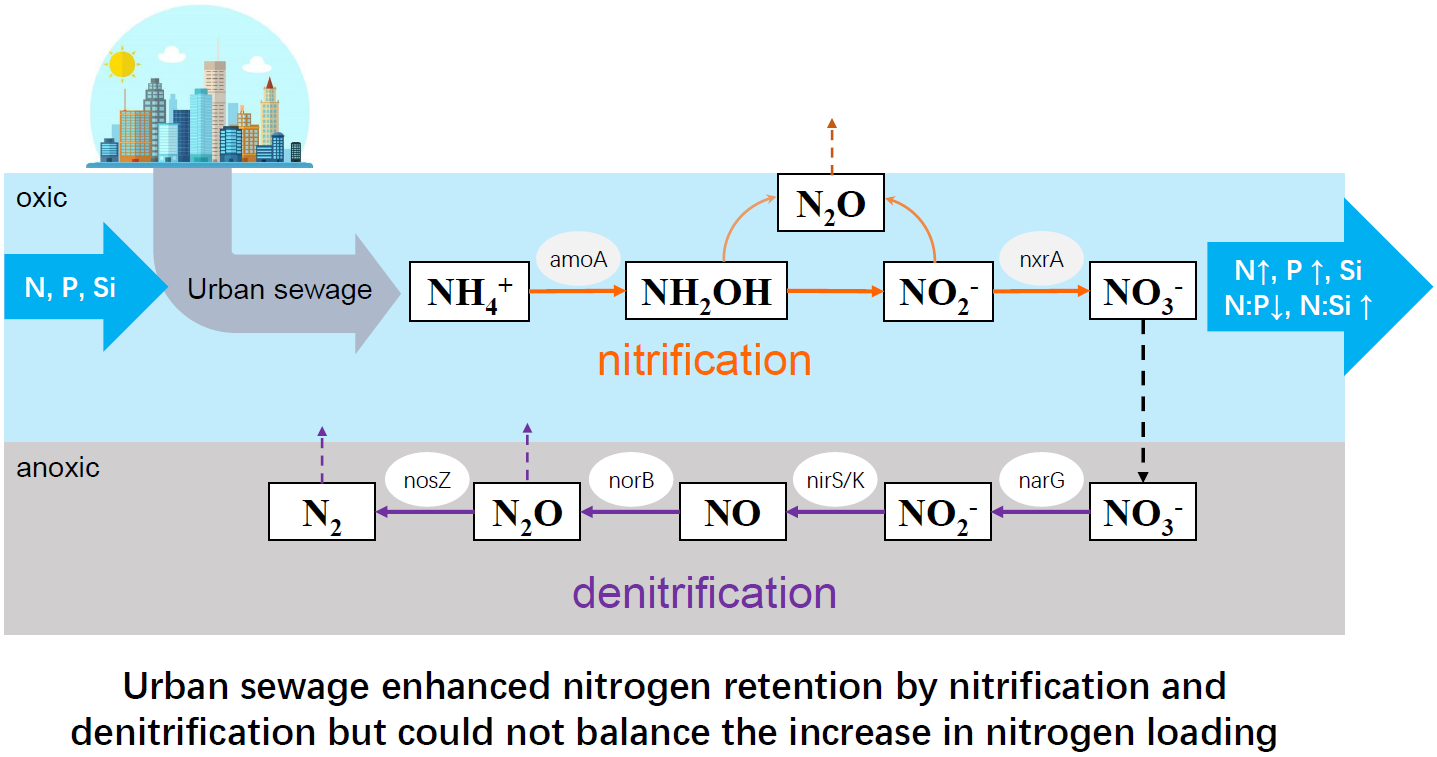

(2)城市化促进了河流硝化和反硝化,增加氮的滞留作用(脱氮)。多数情况下,经过城市河段后硝氮浓度有所下降,与此同时河流中溶解N2和N2O增加,硝化、反硝化功能基因的丰度增加,且和悬浮颗粒物(SPM)浓度呈正相关。河道内氮的转化受气象水文条件影响较大,平水期适宜的温度和较高的氨氮输入,有利于微生物驱动的硝化和反硝化作用。

(3)虽然城市废水排放促进氨氮的硝化(氨氮转化为硝氮)和后续的反硝化脱氮(硝氮转化为气态氮),但无法抵消输入的总氮负荷增量,城市化总体增加河流无机氮(DIN)和总氮(DTN)的向海输送通量。

研究结果强调了城市化导致河流入海营养盐增加以及水中营养盐供应结构(N:P比值)的变化,或加剧台湾海峡近海富营养化,值得关注。上述科学认知对于陆海统筹、水环境综合治理和近海富营养化控制有一定的参考价值。

该项研究成果已发表在国际主流期刊《Ecological Indicators》(JCR二区)。研究获得国家重点研究计划(2016YFE02021000)的资助。

城市化对河流氮循环(硝化、反硝化)和入海通量的影响示意图

全文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X19307496

(厦门大学 陈能汪供稿)