我实验室陈能汪教授团队以福建省九龙江河流-河口系统为研究对象,重点研究河海界面营养盐(氮)的物理-生物地球化学耦合机制。

河口是连接河流与海洋的关键带,目前对咸淡水混合区域的氮循环过程与机理尚不清楚。特别在河口上游的最大浑浊带,氮的生物地球化学过程十分活跃,但对其系统行为还没有太多的认识。本研究选择强潮型的九龙江河口(含最大浑浊带),于2015-2016年间不同水文条件(大潮、小潮、洪水期间)下组织实施了10个调查航次,基于高空间分辨率的测量,获取水、悬浮颗粒物和不同形态营养盐的时空数据集。经综合研究发现:

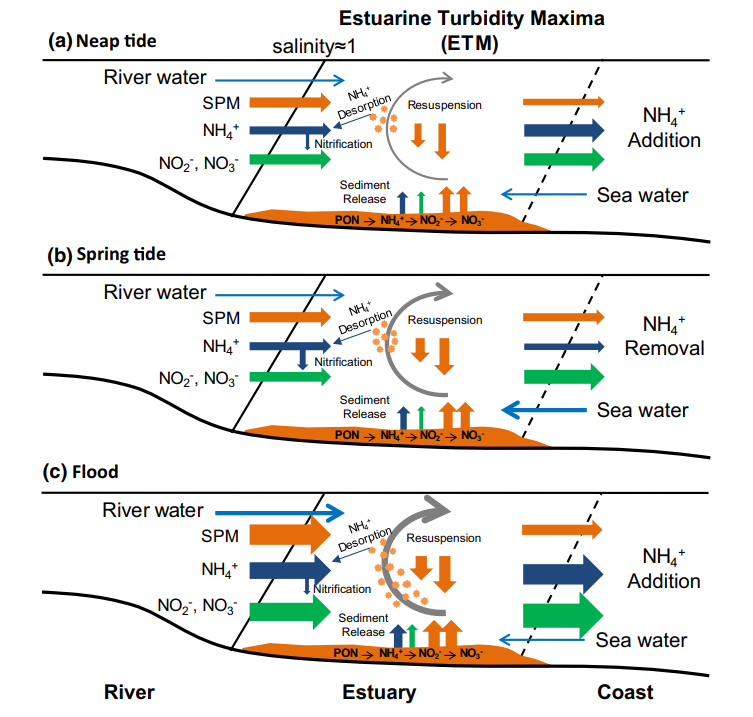

(1)潮汐与河流共同调控河口区的水沙关系与最大浑浊带。大潮时期河口最大浑浊带内悬浮颗粒浓度高于小潮时期。暴雨洪水期间,河流输入大量的悬浮颗粒物,加上较强的沉积物再悬浮过程,河口最大浑浊带分布范围更广、悬浮颗粒物浓度更高。

(2)硝化是九龙江口氮转化重要过程,硝化作用的强弱受水中悬浮颗粒物含量的动态变化调控,并影响河口区的生物地球化学模式。大潮时期,强潮流导致再悬浮作用增强,悬浮颗粒浓度较高,有利于硝化细菌生长以及颗粒对氨氮的吸附,水柱氨氮含量表现为去除,与此同时,亚硝氮和硝氮则表现为添加;小潮时期,沉积物再悬浮过程较弱,悬浮颗粒浓度较低,硝化作用较弱,此时沉积物氨氮释放相对较强,水中氨氮主要表现为净添加。

(3)暴雨洪水(尤其是当年首场暴雨)期间,河口-近海界面的总无机氮通量比河流-河口界面的通量更大,主要原因是前期蓄积在河口上游沉积物中的氨氮(矿化产物)在洪水冲刷作用下进入水柱。

该项研究重点考察河海界面水沙关系及其对氨氮的转化与向海输出通量的影响。综合了精细的水文测量与生物地球化测量数据,初步探明潮流(大潮、小潮)驱动的悬浮颗粒为载体的氨氮去除过程(硝化、颗粒吸附)和添加过程(沉积物释放)的平衡关系。同时关注气候变化背景下极端天气事件(暴雨洪水)对河口无机氮向海输出的重要影响。研究结果可为流域-近海营养盐污染综合治理提供理论参考。

该项研究成果已发表在地学环境主流期刊《Biogeochemistry》。研究获得国家自然科学基金(41676098, 41376082)和中央高校基本科研业务费专项资金(20720160120, 20720180119)的资助。论文第一作者为2014级环境科学专业博士生余丹,通讯作者为陈能汪教授。该项研究受益于学科交叉研究,主要合作者有程鹏教授、余凤玲教授、郭卫东教授、洪华生教授和Michael Krom教授等。

九龙江口不同水文条件下悬浮颗粒和氨氮转化与输出概念图

全文链接:https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10533-019-00546-9